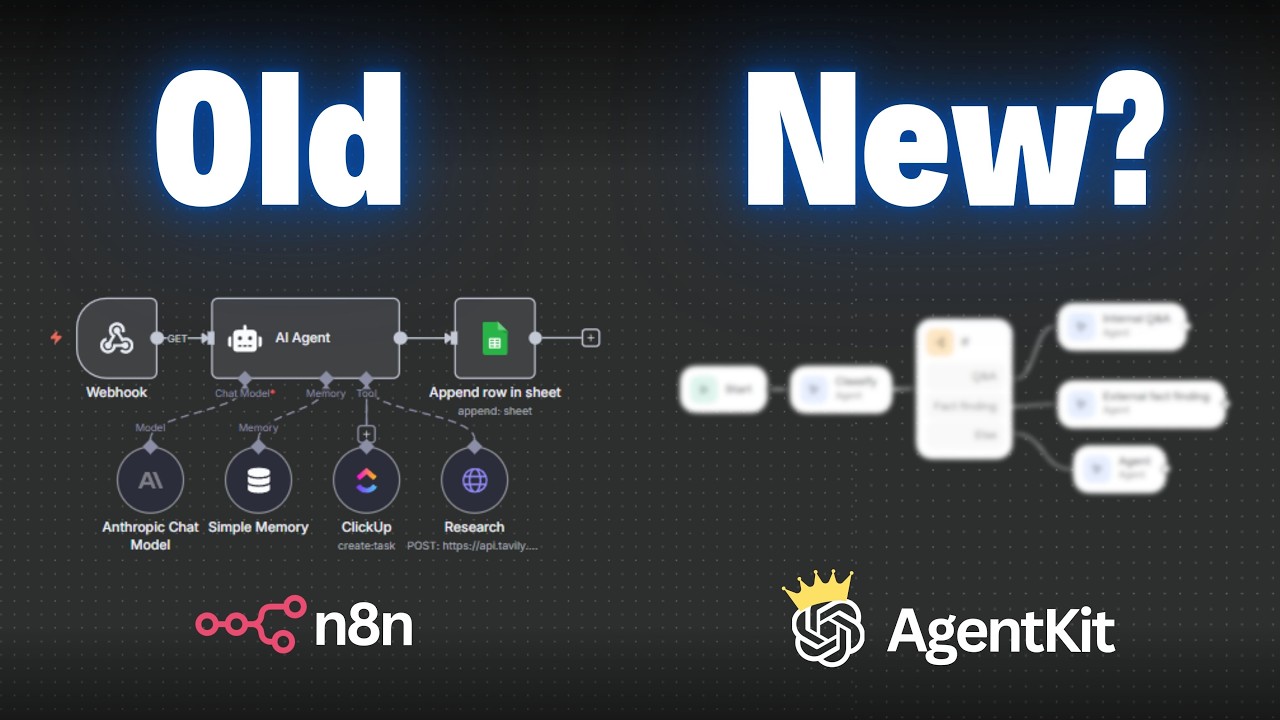

# N8N 還是 Claude Code?選錯一個,你會在維護時哭出來——實戰經驗談

前陣子有位網友問我一個問題,我當時停頓了一下,因為我意識到這個問題問得很好。他問:「到底什麼時候該用 N8N,什麼時候該用 Claude Code?」

我一開始想給出一個簡單的答案,但後來發現——其實沒有簡單答案。真正的分水嶺,不在工具本身,而在於你後來會怎麼活著跟這個東西相處。

▋ 關鍵不是技術,是你的記憶

想像一下這個場景:你今天花了整個下午設計一個自動化流程。邏輯很複雜,涉及多個 API 串接、條件判斷、資料轉換。當時你腦子很清楚,一切都有道理。然後一周後,你的主管說:「欸,那個流程能不能改一下?」

你打開檔案。看著自己寫的程式碼或配置。三秒鐘後,你的腦子一片空白。

「我當時為什麼要這樣設定?」

這時候,如果你用的是 N8N,你會慶幸自己的決定。因為整個流程就像樂高積木一樣擺在你面前,一眼就能看懂每一步在幹什麼。「啊,這裡是連接 Google Sheets,那裡是做資料過濾,這邊是呼叫 AI API。」修改一個節點,完成。

但如果你用的是 Claude Code,你得打開程式碼、讀一遍邏輯、可能還要問 Claude:「這段程式碼在做什麼?」維護性直接下降。

所以第一個判斷點很簡單:如果這個專案的流程很長、很複雜,而且未來會不斷微調,那 N8N 絕對是首選。

▋ 但 Claude Code 有它的用武之地

現在換個場景。你有個新產品想做,但還不知道最終形態是什麼。你需要快速探索、不斷跟使用者、跟資料庫、跟檔案系統互動,頻繁改需求。甚至用戶體驗可能一周改一次。

在這種情況下,用 N8N 手工配置每一個流程,效率會很低。N8N 的強項是「穩定性」和「可視化」,但在探索階段,你需要的是「快速迭代」。

這時候,Claude Code 就很香。你告訴 Claude:「我想要一個系統,讀取 Google Drive 的檔案,用 AI 分析內容,然後寫回資料庫。」五分鐘內,一個能跑的初版就出現了。想改?改一個指令,再跑一次。這種速度,用 N8N 根本跟不上。

最後,把 Claude Code 部署到 Google Cloud Function 上面,整個流程就活了,甚至可以直接給測試使用者用。邊用邊改,非常靈活。

所以第二個判斷點是:如果專案還在探索期,需要頻繁迭代和跨系統整合,Claude Code 更快。

▋ 維護時才是噩夢開始的地方

但是——有一個很大的但是。

當你的 Claude Code 專案進入「穩定期」,問題才真正開始。一個月後,新人加入團隊。或者你被調去做其他事,三個月後才回到這個專案。

你打開程式碼。幾百行。邏輯散落在各個函數裡。

「這個變數為什麼存在?」「為什麼這裡要做兩次轉換?」「那個 API 呼叫的 timeout 為什麼是 30 秒?」

你開始後悔了。你想問 Claude:「我之前為什麼這樣做?」但 Claude 也只能猜。它沒有參與你當時的決策過程,只能根據程式碼反推邏輯。

相比之下,N8N 的流程圖就像文件一樣自解釋。每一個節點都是一個明確的動作。新人一看就懂。維護起來爽到不行。

所以我慢慢明白了:N8N 的真正價值,不是在於第一次搭建有多快,而是在於後續維護有多痛快。

▋ 我的實戰建議

經過這些經驗,我現在的原則是:能用 N8N 就盡量用 N8N。

是的,N8N 要手工一個個設定節點,有點麻煩。但是一旦設定好了,就跟積木一樣牢固。下一次要做類似的東西?複製貼上,調整幾個參數,完成。無痛使用,真的無痛。

而 Claude Code?我會把它當成「原型快速開發工具」和「API 元件工廠」。

快速開發的意思是:當我不確定這個想法行不行得通時,先用 Claude Code 蕭灑地打造一個初版。驗證可行性。

API 元件工廠的意思是:一旦 Claude Code 穩定下來,我就把它打包成一個 API,部署到 Google Cloud Function,然後在 N8N 裡用 HTTP request 節點呼叫它。這樣做的好處是什麼呢?整個大型自動化流程還是在 N8N 裡,一眼能看到全貌。但某些複雜的業務邏輯,可以封裝在 Claude Code API 裡,黑盒子一樣。

需要維護時也不怕。可以請 Claude 重新生成文件,或者直接問它這個 API 現在做了什麼。程式碼還是需要讀,但至少邏輯不會散亂在整個流程裡。

▋ 最後一個很重要的點

其實更大的問題是:很多人低估了「維護性」的成本。

當你第一次做一個自動化系統時,建構成本占 30%,維護成本占 70%。但大多數人只想著怎麼快速建好,沒想過接下來的三年會有多辛苦。

所以當你在選工具時,不要只問「我多快能完成它」,更要問「我三個月後還能快速改它嗎?」「我的同事一年後能看懂它嗎?」

從這個角度想,答案就很清楚了。