如何在 10 個指標看出 OpenAI Agent Kit 能否「扳倒」n8n?一次看懂 2 大代理人平台的勝負關鍵

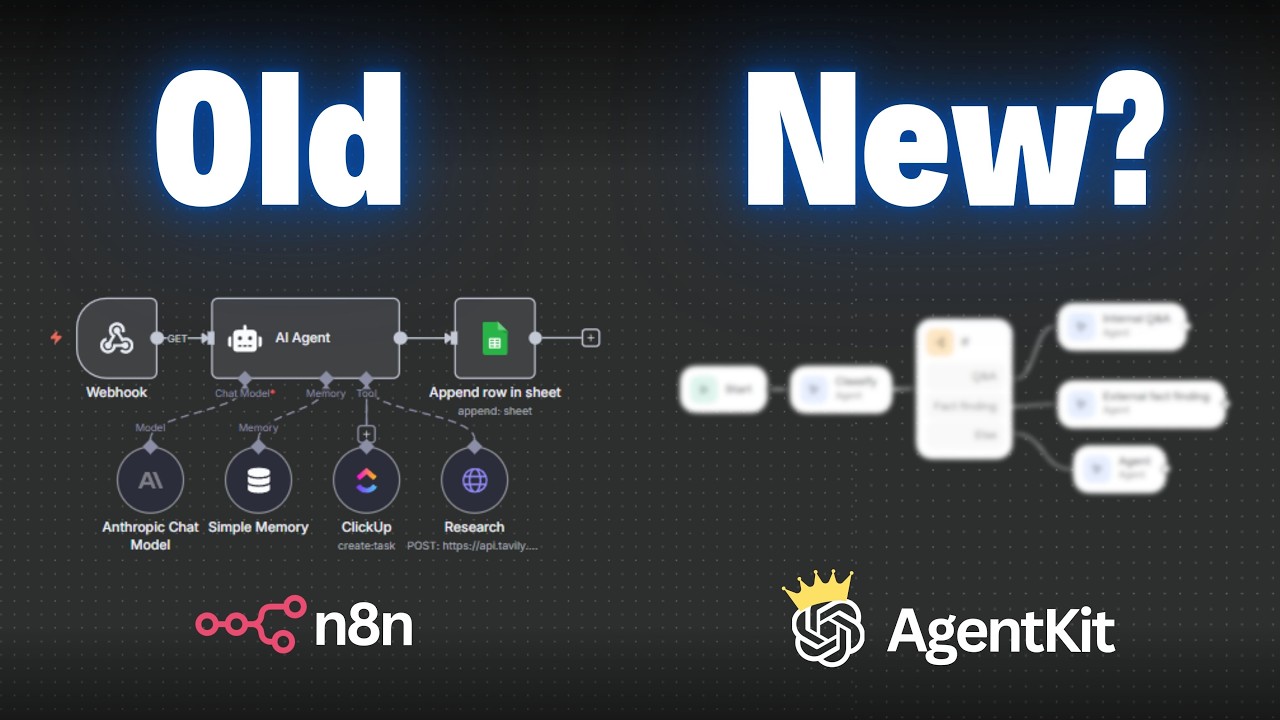

在最新的比較實測中,AI 自動化創作者 Nate Herk(Nate Herk | AI Automation)直言:「In short, my answer is no.」──他認為 OpenAI 在 2025-10-06 推出的 Agent Kit 並不會直接取代已存在多年的開源自動化平台 n8n(初版 2019-10-08)。本文將重組 Nate 的實測內容,逐項分析兩者在使用者門檻、觸發器、工具整合、模型支援、前端嵌入(UI)與部署控制等關鍵面向,並呈現評分數據與原文引言,供想選用或評估平台的讀者做出判斷。

- Agent Kit(OpenAI Agent Builder)發布日:2025-10-06。設計定位:以「快速、視覺化、低程式需求」為目標,適合已深度採用 OpenAI 生態的團隊或個人。Sam Altman 的描述:「Agent Builder is like Canva for building agents. It's a fast visual way to design the logic, steps, ideas.」

- n8n 發布日:2019-10-08(約早 6 年)、在過去一年爆發式成長(Nate 以 Google Trends 圖表說明其「hockey stick」成長)。n8n 的定位:高度模組化、開發者/工程師導向,可深度自定義與整合,且支援自託管以保有資料控制權。

- Nate 的結論:以 7 個比較面向累計評分,Agent Kit 最終得分 40,n8n 得分 51。Nate 明確表示:「When we started hearing rumors about this dropping everyone immediately ran to it's going to kill n8n? I don't think it's going to at all.」

為何先相信 Nate 的觀點(信任背景)

Nate 自述他在 AI 自動化領域的實務背景與社群影響力: - 經營 AI 自動化社群,教授超過 150,000 人如何在企業導入 AI 解決方案; - 其 AI 公司 True Horizon 多數客製化實作是以 n8n 為基礎; - 社群與課程資源豐富,實務導向強,因此其比較具實戰參考價值。

易用性(Ease of Use) — Agent Kit:8 / n8n:6(小結:Agent Kit 大幅降低入門門檻)

主題重點:新手實作速度與介面直觀度 - Agent Kit 特色:視覺化拖放流程、預設「start」節點不可刪除、可直接建立「chat agent」、內建 web search 工具(無需外部 API key),可直接指定模型、傳入指令、切換輸出格式(text / JSON / widget)。 - Nate 引述 Sam Altman:Agent Builder 「像 Canva 一樣」快速設計 agent 流程,降低非程式人員進入門檻。 - n8n 實務體驗:當建立第一個 step 時,界面選項繁多(變數、記憶、工具、HTTP 請求等);需要自行設定 API key、或建立自訂 HTTP request,初學者可能感到「被淹沒」。 - 量化:Agent Kit 評分 8/10,n8n 6/10。Nate 的理由是「完成相同自動化,新手在 Agent Kit 上花費時間更少、挫折感更低」。

觸發器(Triggers)— Agent Kit:5 / n8n:10(小結:n8n 的觸發生態更完整、適合背景執行)

主題重點:能否被「背景事件」或外部系統自動觸發 - Agent Kit 現況:工作流預設的開頭為「chat」互動;直觀的觸發途徑是使用者與 agent 對話。發佈後可透過 Agent SDK(TypeScript / Python)或 API 呼叫觸發,但「排程觸發(scheduled triggers)」或 App 事件等原生選項目前不足。 - Nate 指出限制:「If you wanted to make an OpenAI agent to respond to your emails, it would not be as easy as in n8n because there's not like a Gmail 'new message' trigger.」 - n8n 強項:原生擁有廣泛觸發器(範例:Gmail 的 New Message Received;Slack 有 8 種觸發事件:on any event、on bot mentioned、on file shared、on new user、on reaction added 等),並可接受 webhook、CRM 事件、Google Drive、Twilio 等大量來源。 - 量化:n8n 得 10/10(背景自動化與可擴充性強),Agent Kit 得 5/10(適合互動式/原型但背景自動化受限)。

Agent 可用工具(Agent Tools)— Agent Kit:5 / n8n:10(小結:n8n 的工具生態與模組化能力勝出)

主題重點:agent 能替使用者「做」什麼(整合 API、子流程、模組化) - Agent Kit 工具範圍:內建 web search、client tool(回傳資料給 chat widget)、MCP servers(可連 Gmail、Google Calendar、Drive、Outlook 等),但工具種類有限,許多第三方整合仰賴 MCP server 橋接。 - n8n 工具生態:超過 500 個原生整合(Nate 提及「over 500 integrations」),並支援 HTTP request 以連動任何有 API 的服務。重要功能為「呼叫子工作流(sub-workflows)」,使 Agent 可高度模組化、可重複使用(例如建立一個 email agent,作為多處被引用的模組)。 - Nate 的示例:在 n8n 中可將「ultimate personal assistant」拆成子 agent(email agent 等),每個子 agent 可使用多種工具與整合,具高度複用性。 - 量化:n8n 10/10、Agent Kit 5/10。

模型支援(Model Support)— Agent Kit:6 / n8n:10(小結:n8n 支援多模型與自託管更具彈性)

主題重點:可選擇的 LLM 生態與參數可調性 - Agent Kit:內建 OpenAI 模型族群(heavy / fast / reasoning / etc.),可快速切換 model 與 reasoning effort、verbosity、是否包含 chat history。優勢是「開箱即可用」與與 OpenAI 生態整合順暢。 - n8n:支援多個模型供應商(Anthropic、Azure、Bedrock、Cohere、OpenRouter 等),甚至可自託管本地模型(local models)或透過 Open Router 選擇數百個模型,並可調整 top-p、temperature、frequency penalty 等參數。 - 量化:n8n 10/10、Agent Kit 6/10(因只限 OpenAI 但提供多種 OpenAI 型號)。

前端聊天元件(UI Chat Components / Chatkit)— Agent Kit:9 / n8n:5(小結:Agent Kit 在前端嵌入體驗具明顯優勢)

主題重點:快速建立、品牌化與互動回應 widget 的能力 - Agent Kit 的 Chatkit:直接支援「建立網站內嵌 chat widget」,可客製化回應 widget(interactive guided solutions)、動態回傳並改變前端顯示,Nate 援引 HubSpot 的說法:「Chatkit saved us weeks of custom front-end work … With the custom response widget, our agent can deliver interactive guided solutions instead of static replies.」 - n8n 的前端選項:可用 chat message trigger 開啟嵌入介面,但原生外觀簡單、客製化程度低,通常需自行建置前端來達到專業 UI 效果。 - 量化:Agent Kit 9/10(對於「快速上線且有美觀 UI」的需求極具吸引力),n8n 5/10(後端強、前端需額外開發)。

部署與資料控制(Deployment & Control)— Agent Kit:7 / n8n:10(小結:n8n 的自託管與開源優勢)

主題重點:是否能自託管、誰控制資料、合規與成本考量 - n8n 優勢:開源/可自託管(cloud / private server / local),使用者可以掌控資料流向與自託管 LLM,對於需符合法規或高度隱私需求的企業尤為重要。 - Agent Kit 現況:由 OpenAI 的雲端管理與部署,雖然簡化設定流程、降低技術門檻,但 OpenAI 掌握 agent 與資料儲存位置。Nate 提及 Agent Kit 標榜為「code available / 可代管」的說法,但核心仍由 OpenAI 雲端管理。 - 量化:n8n 10/10、Agent Kit 7/10(若企業關注完全資料主權,n8n 更具吸引力)。

其他雜項:價格、評估工具、社群支援(補充要點)

- 價格:Agent Kit 尚未完全定價(Nate 指出可免費進入、但實際付費將以 AI 模型使用量計費);n8n 可選自託管以節省費用或使用商業版。

- 評估工具:Agent Kit 提供「dataset、trace grading、prompt optimization」等評估功能,但 Nate 指出在流程追蹤(看到每一節點資料流轉)上還不如 n8n 直觀;在 Agent Kit 的「evaluate」介面可以看到推理、system prompt 及動作,但追蹤資料從哪裡來去向哪裡仍感不夠直觀。

- 社群與模板:n8n 已存在多年,擁有大量課程、5,000+ templates(Nate 提到「5,000 plus templates」)與豐富生態;Agent Kit 剛上市,社群與範本尚在累積中。Nate 自己的社群剖面:他教導超過 150,000 人,且其 Plus 社群剛達 3,000 名成員,社群以 n8n 使用者為主。

選用建議:何時該選 Agent Kit?何時選 n8n?

- 選 Agent Kit 的情境(推薦理由):

- 需要「極速上線」與「最少工程成本」;

- 希望有漂亮、可嵌入的前端聊天 Widget(Chatkit),並以 OpenAI 生態為主;

- 團隊偏向產品原型或內部流程自動化,且不需要大量外部事件觸發或高度自訂。

- 選 n8n 的情境(推薦理由):

- 需要完全資料主權(自託管)與成本控制;

- 需要從任意事件觸發流程(如 Gmail、Slack、多種 webhook);

- 需要多模型支援、複雜子工作流、以及 500+ 原生整合的靈活性;

- 團隊具開發能量、欲建立高彈性與可重用的自動化管線。

結語:工具不是全部,問題解決能力才是關鍵

Nate 最後提醒:「The answer is no [about Agent Kit killing n8n] … become tool agnostic. Solve what the problem is at its core. Doesn't really matter how you get there.」換言之,選擇平台的決策應建立在「能否解決企業核心痛點、節省成本與時間、能否帶來可量化的 ROI」上,而非只追逐最新工具或炒作話題。實務上:若你是非工程背景且想快速部署一個內部聊天型 agent,Agent Kit 很吸引人;若你要建置可被任何事件觸發、具高度整合與自託管需求的企業級系統,n8n 更符合需求。

參考資料(來源):YouTube 視頻 — Nate Herk | AI Automation:I Tested OpenAI's AgentKit Against n8n: What You Need to Know https://www.youtube.com/watch?v=XeIx4S6YvGo

(本文整理、重組並補充背景說明,保留並引用影片中重點引言與數據,便於決策參考。)